2024 spring / summer collection “0012” something about happiness.

久しぶりに映画「her/ 世界でひとつの彼女」(2013 年、スパイク・ジョーンズ監督) を観た。

その映画の主題になる物語は、AI(人工知能)が発達した近未来を舞台に、主人公 が肉体を持たない AI へ好意を抱き愛を育てる話だ。

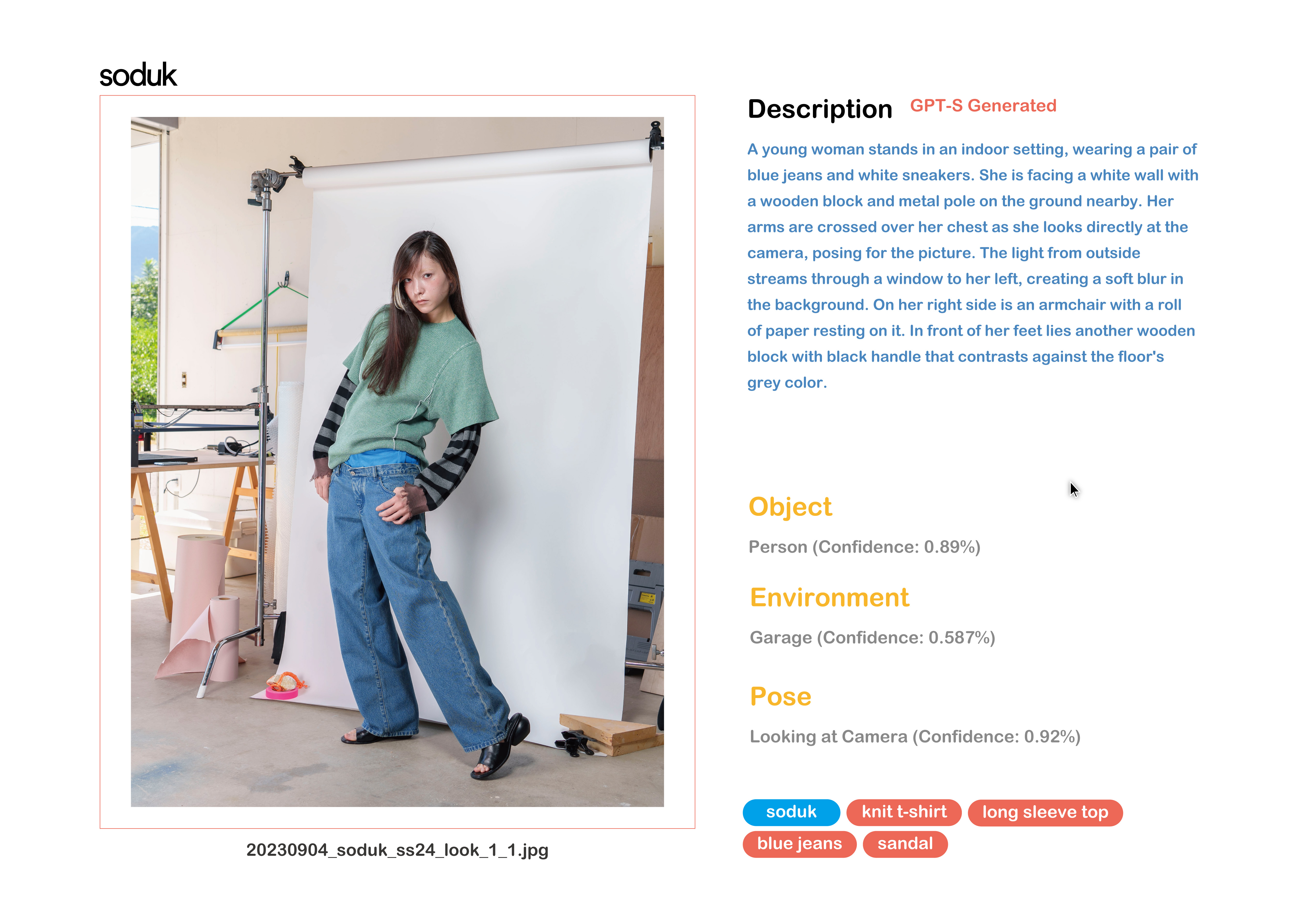

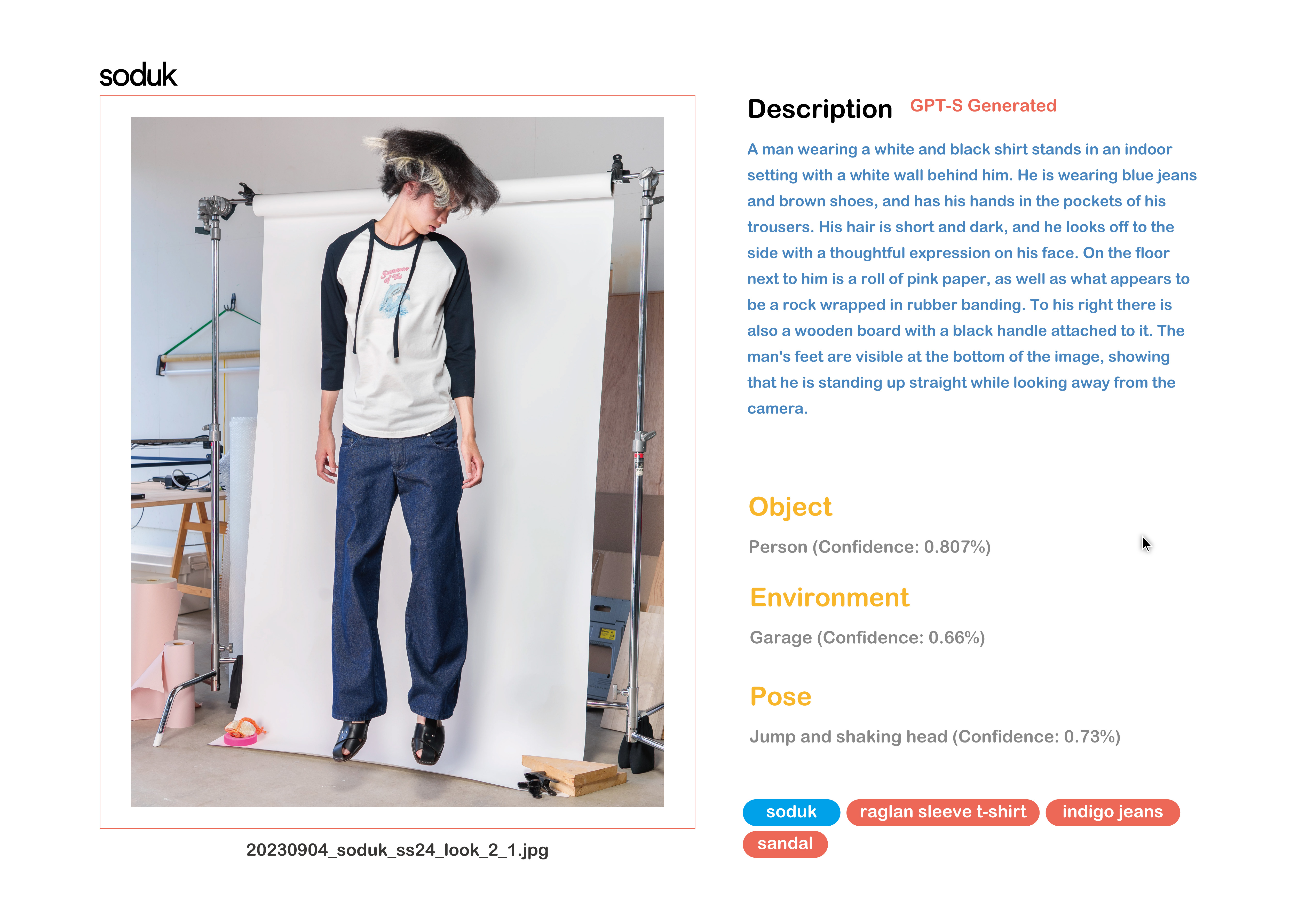

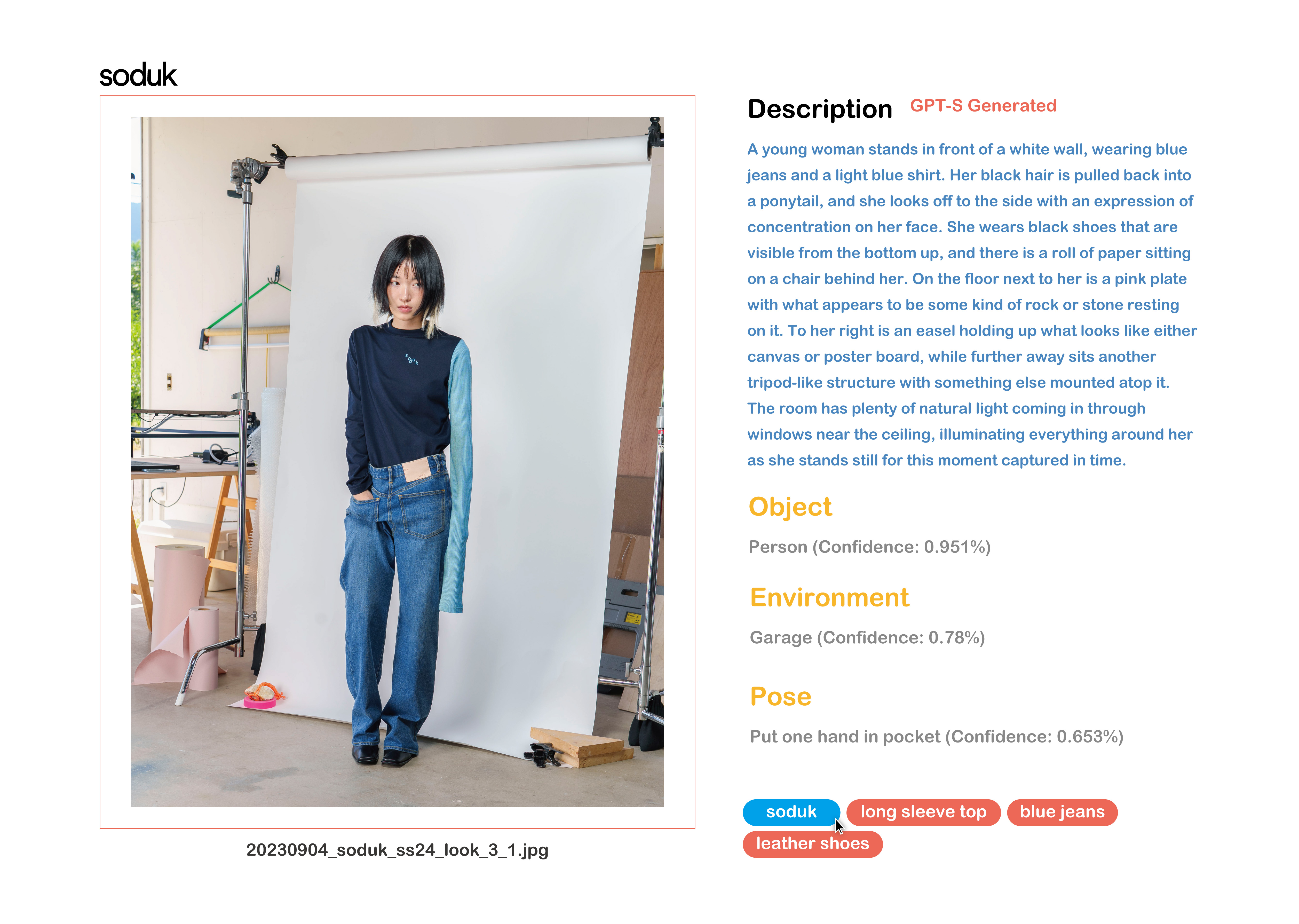

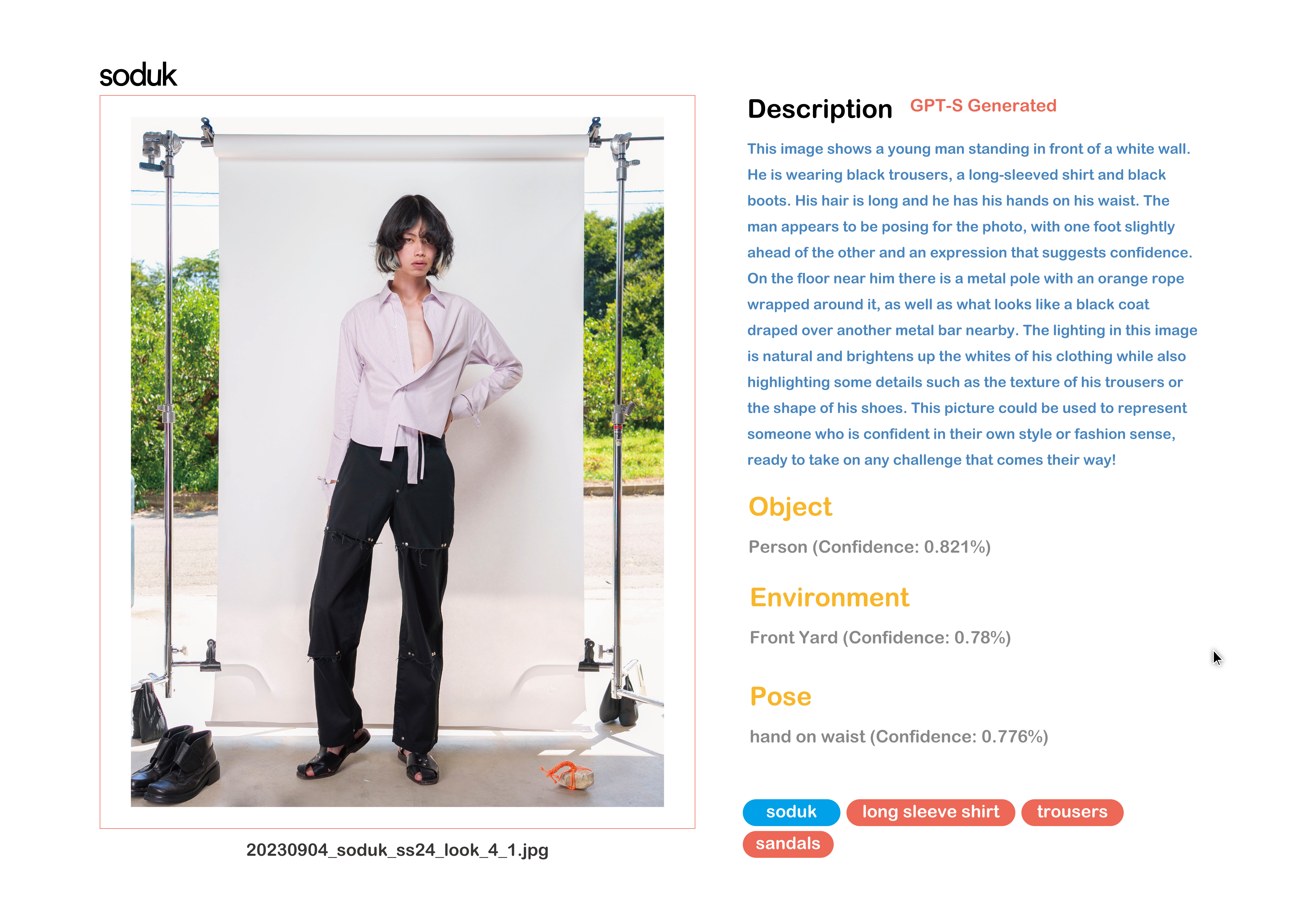

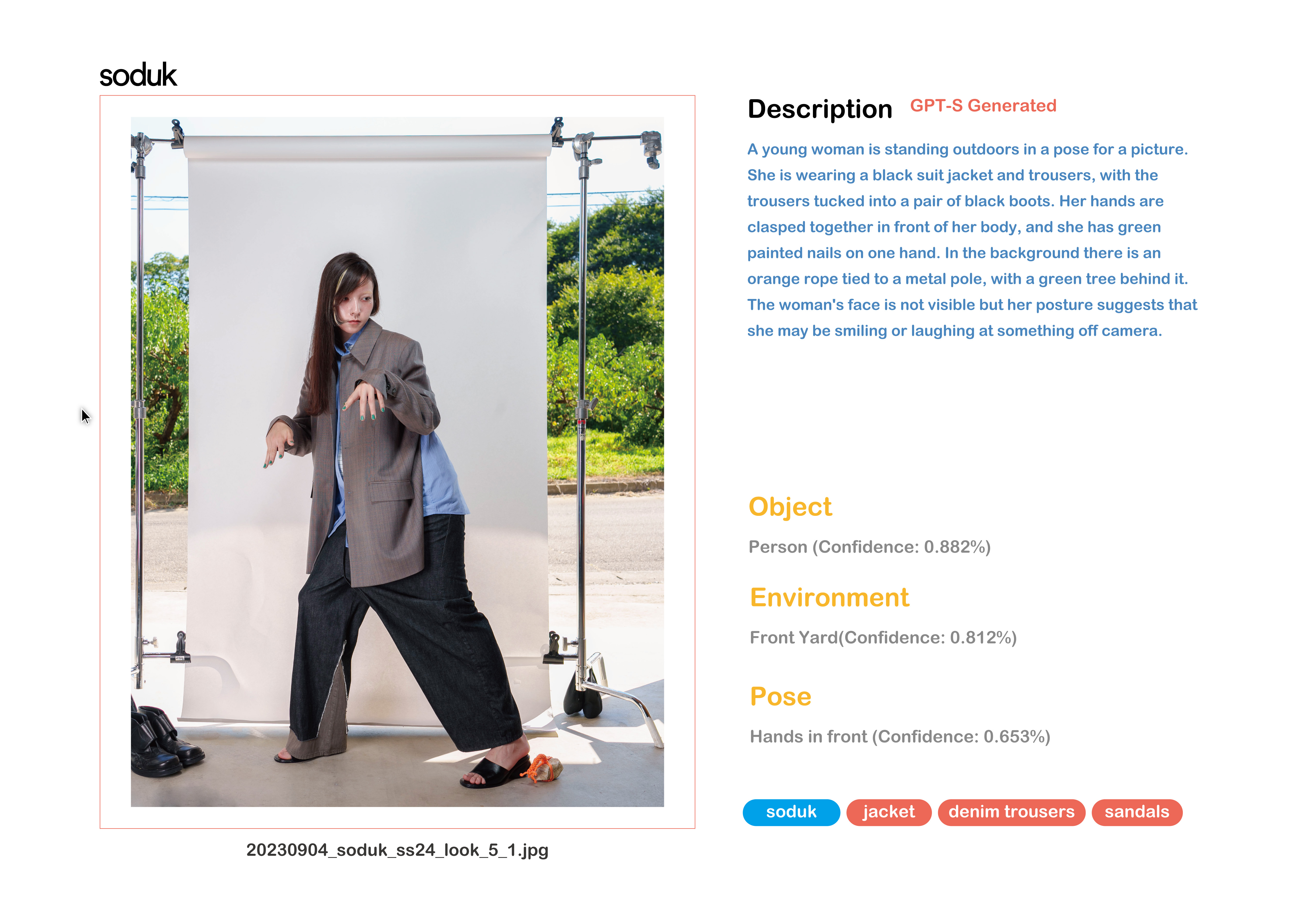

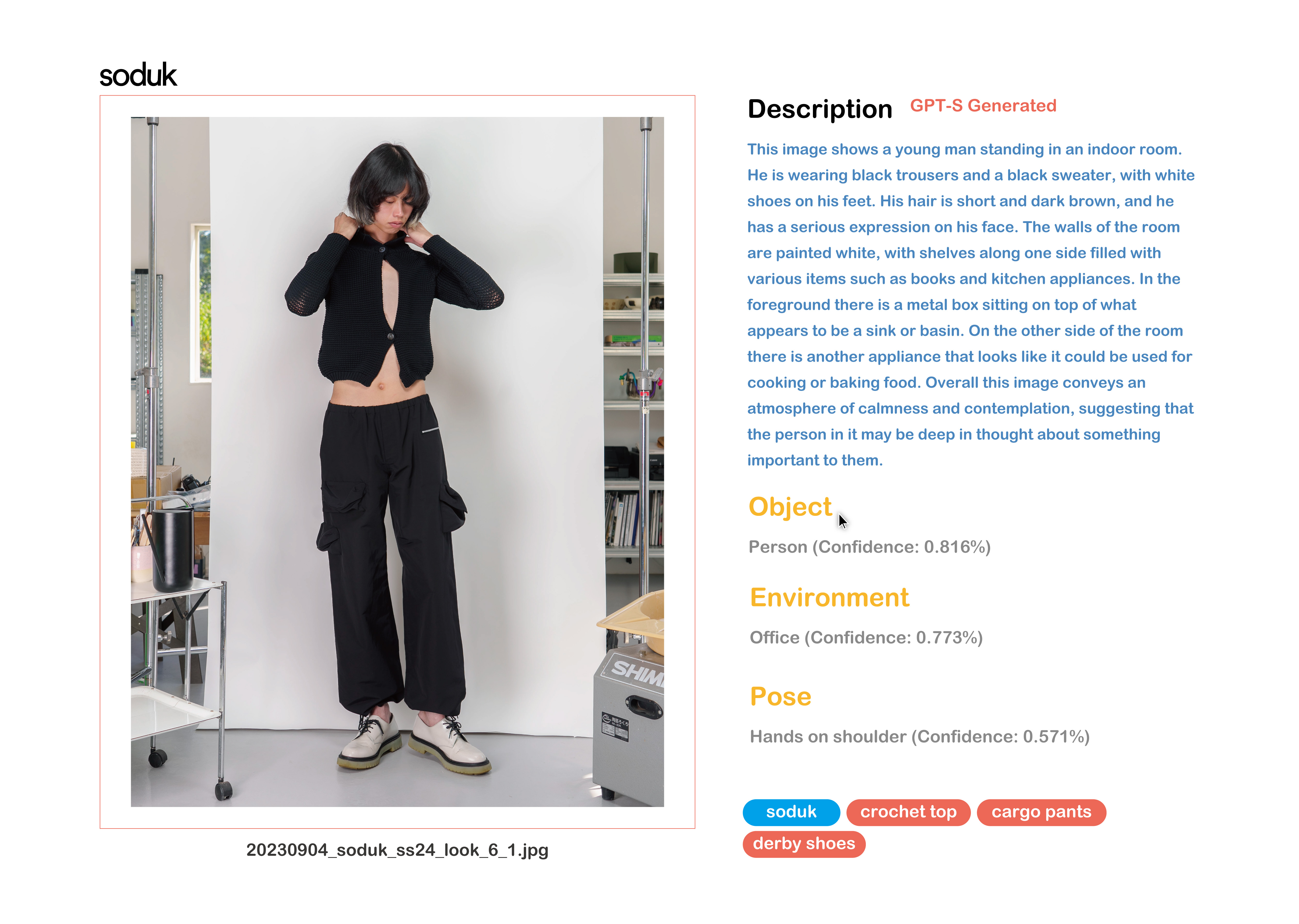

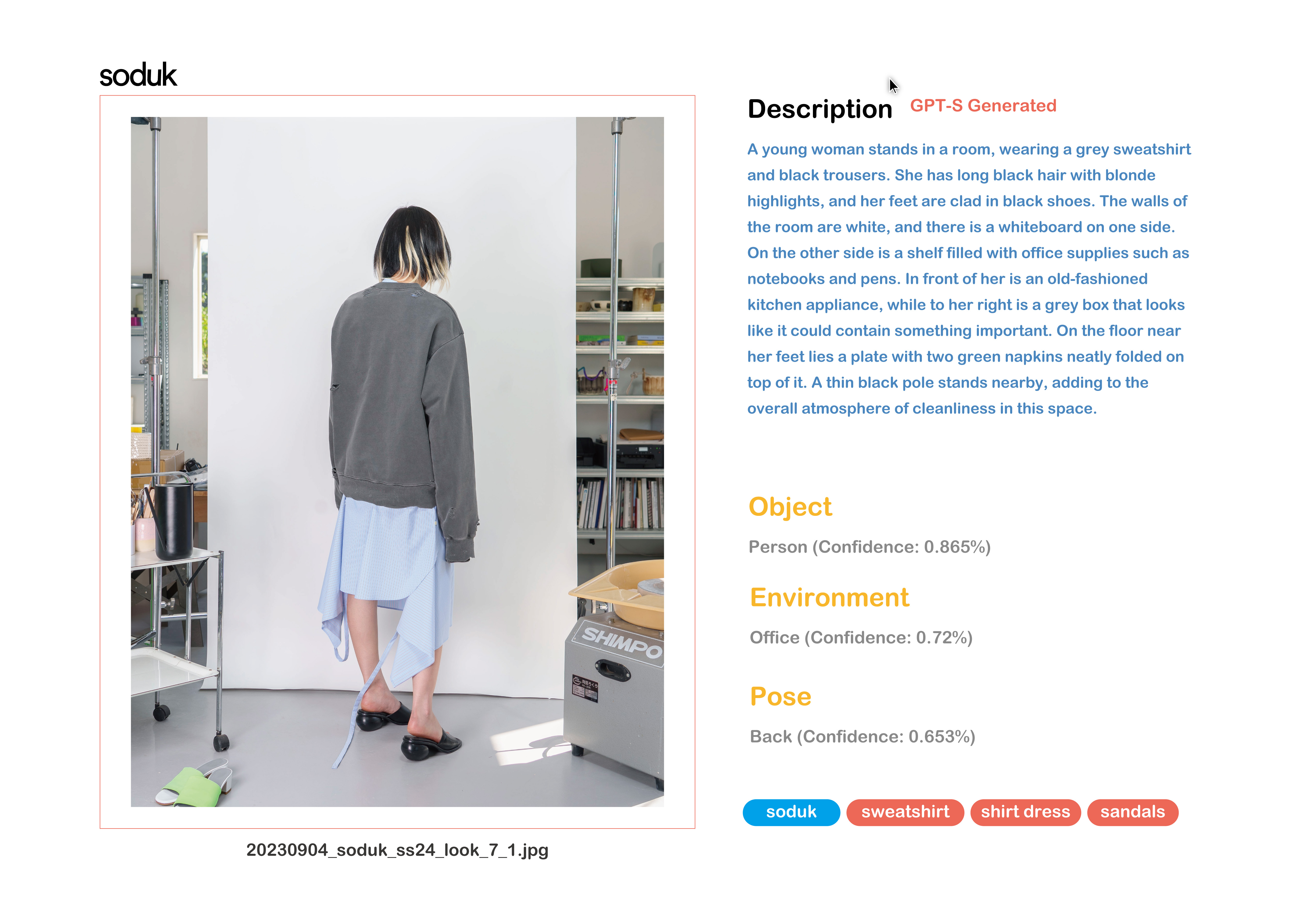

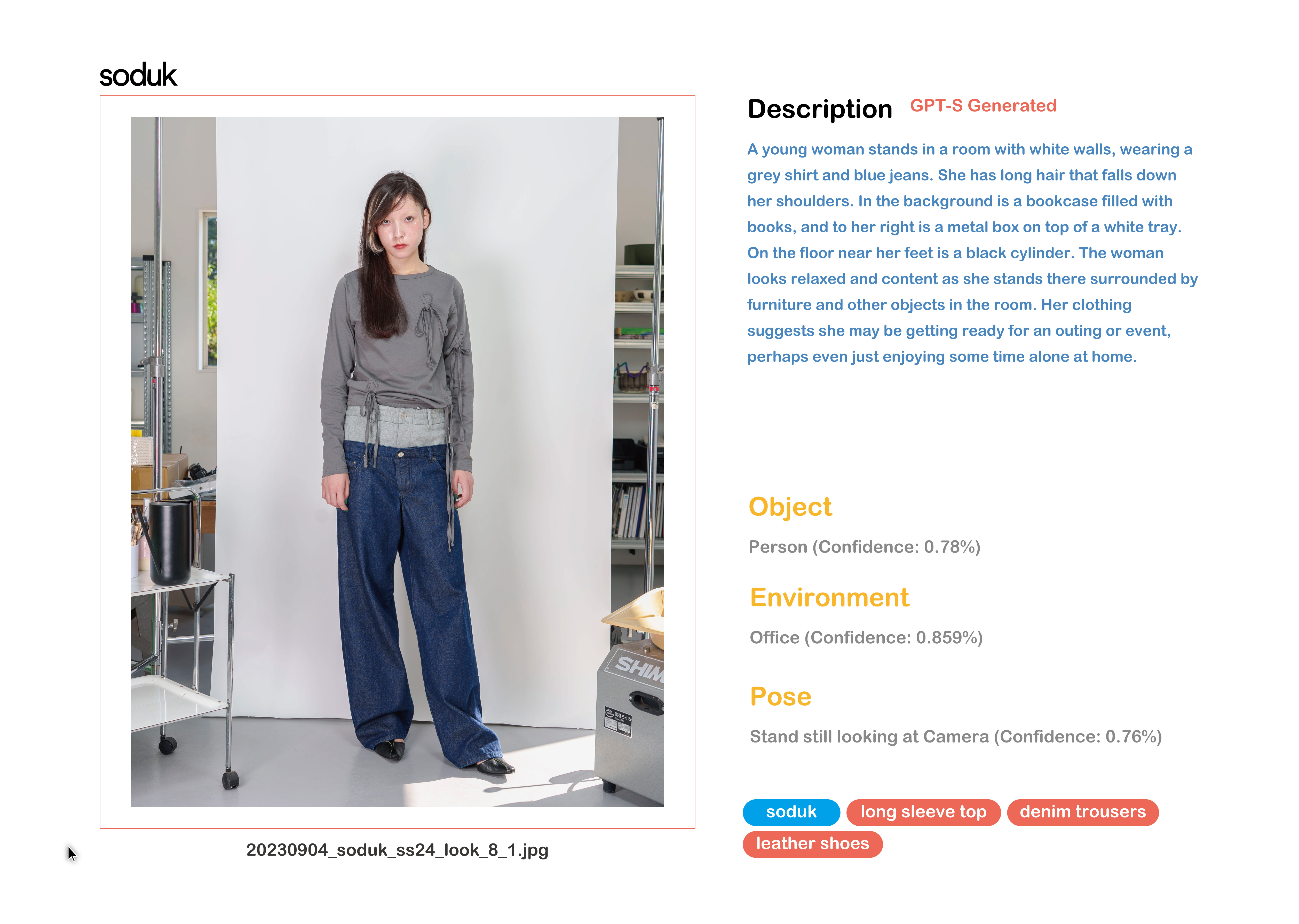

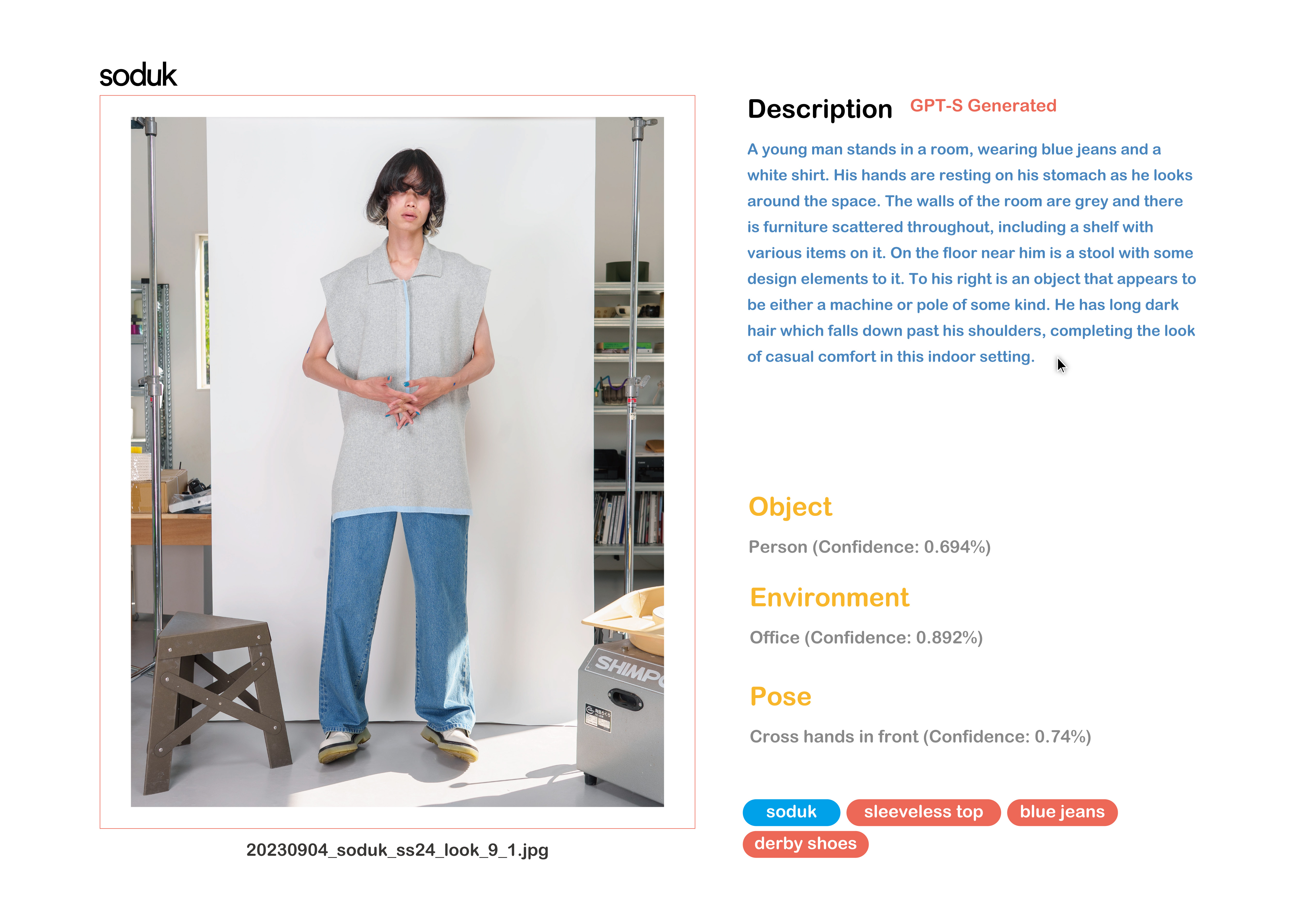

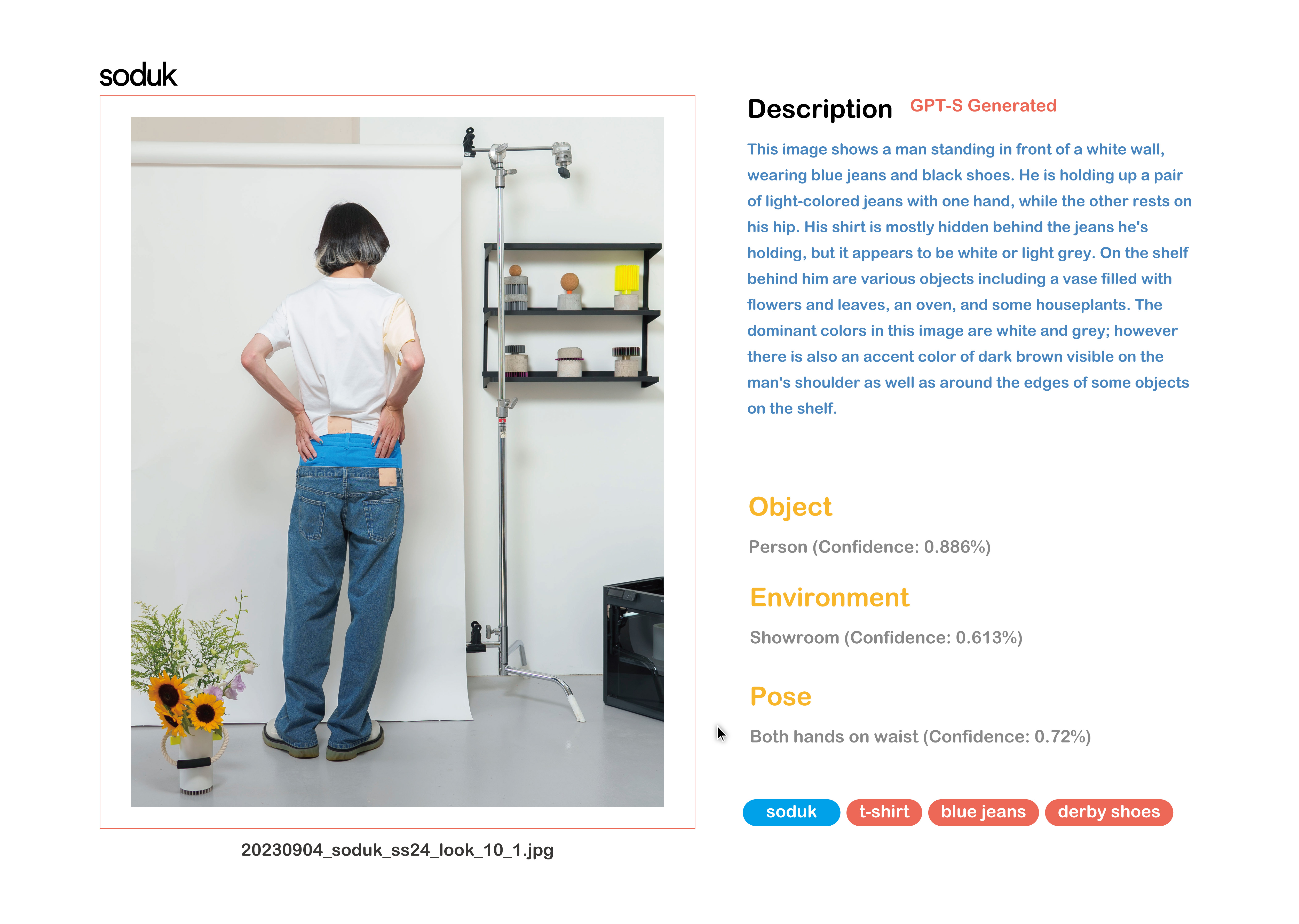

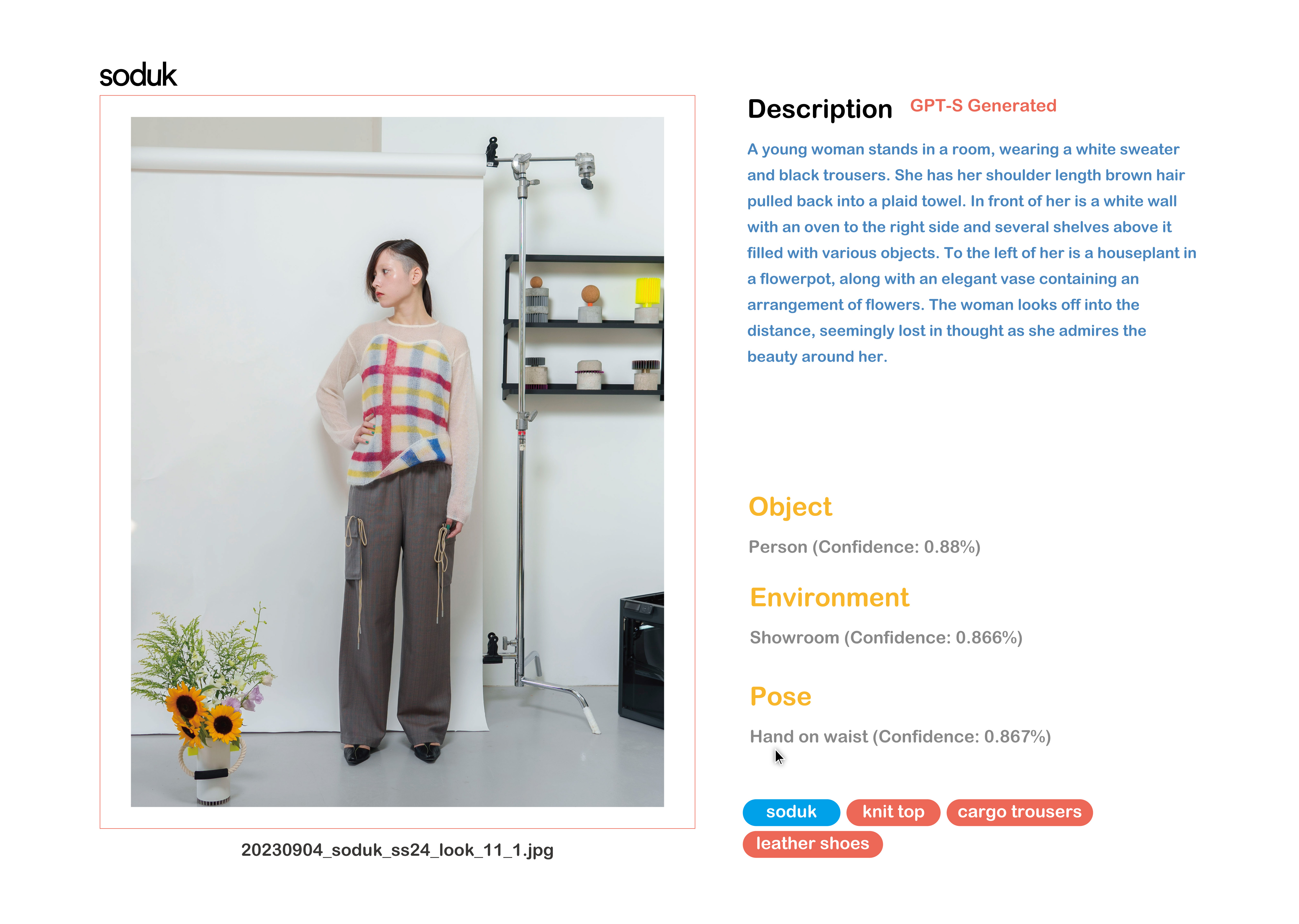

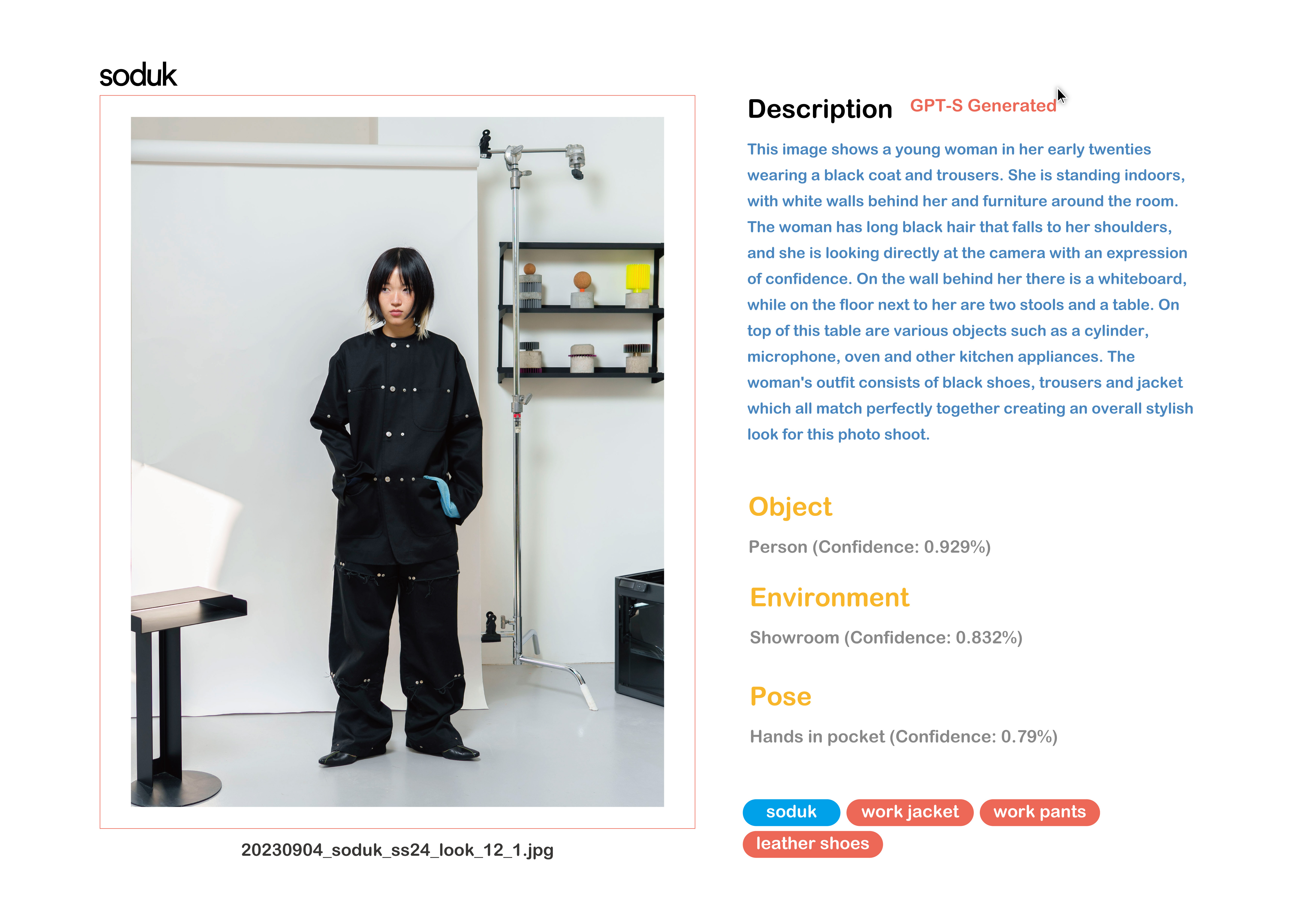

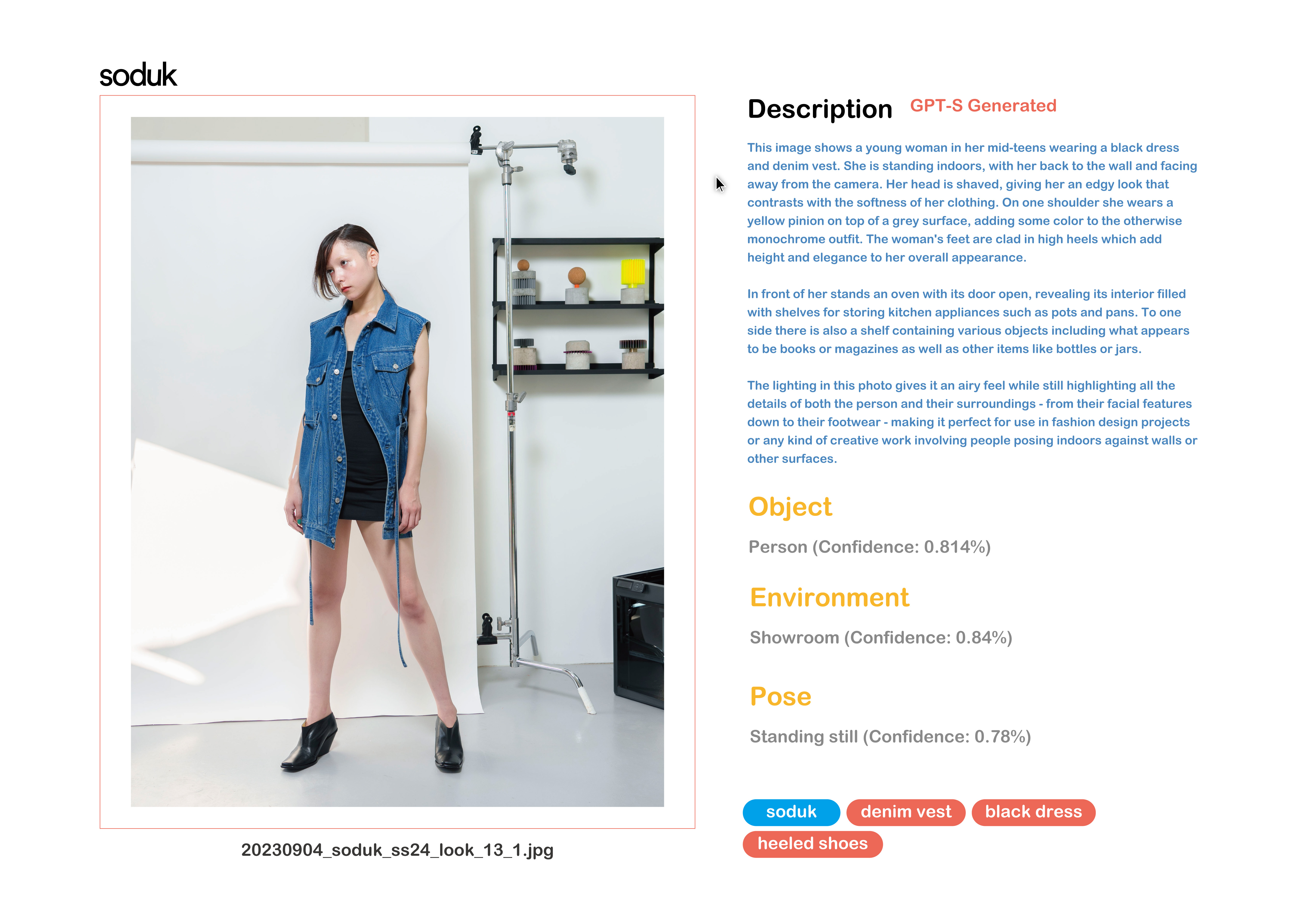

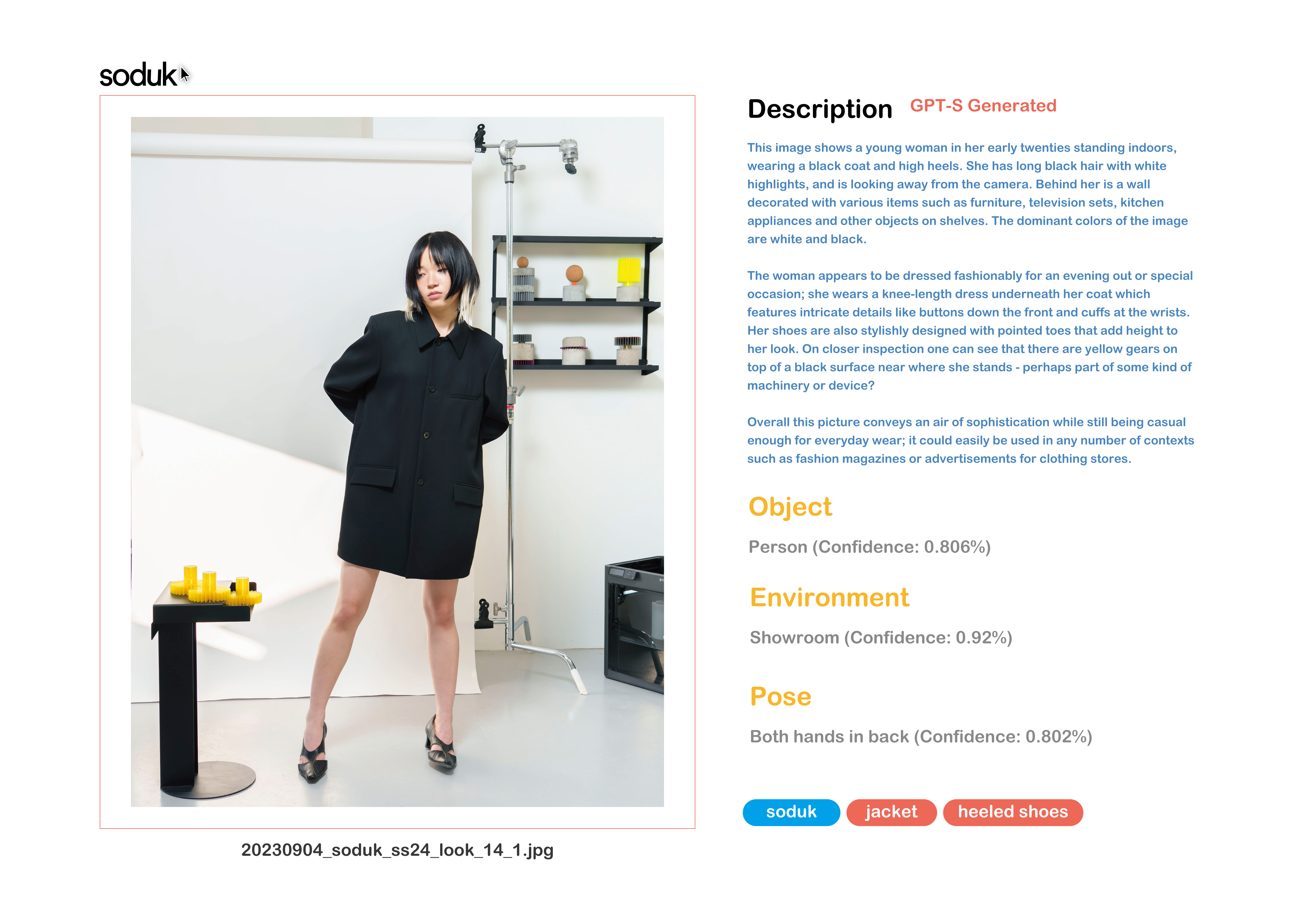

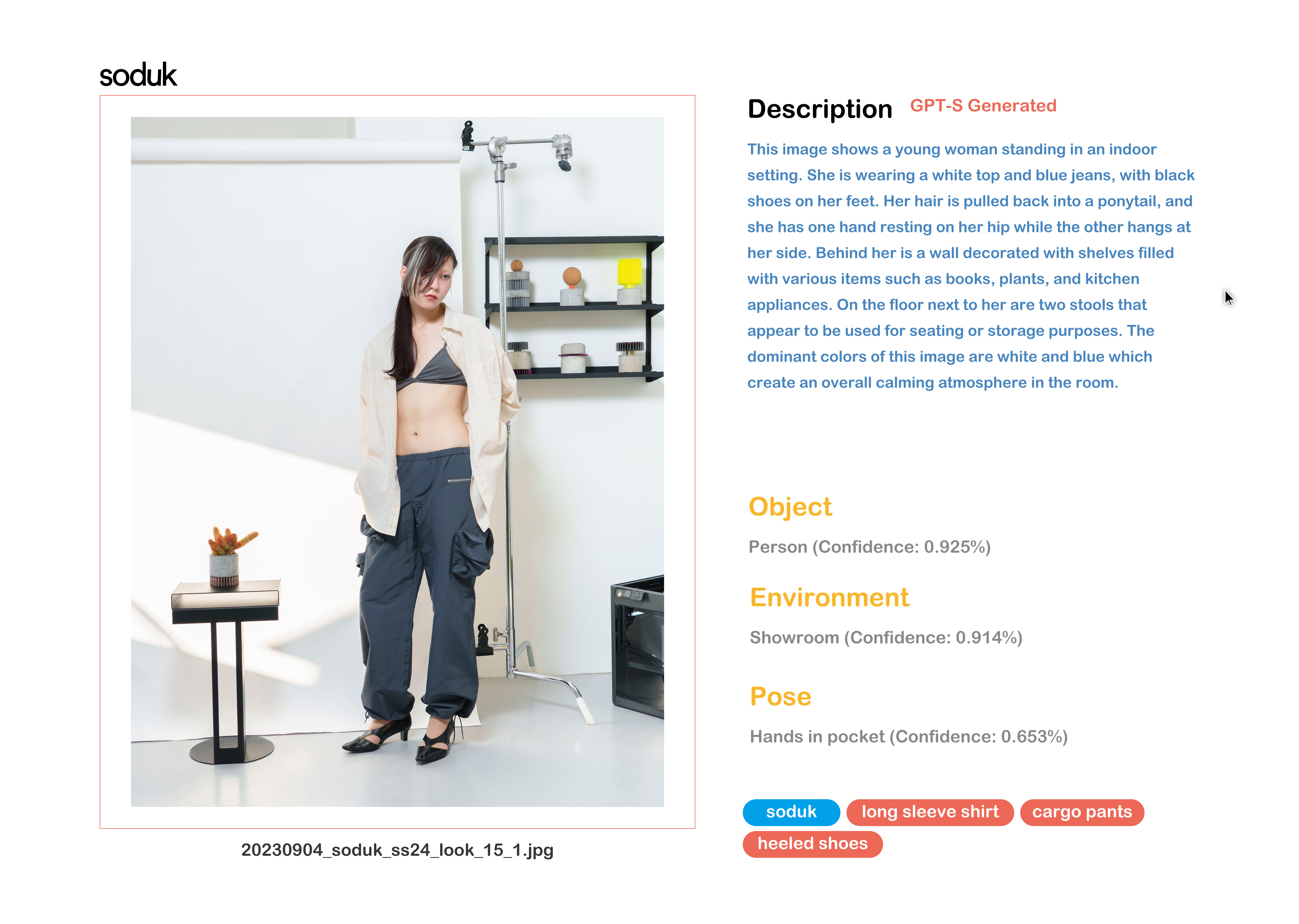

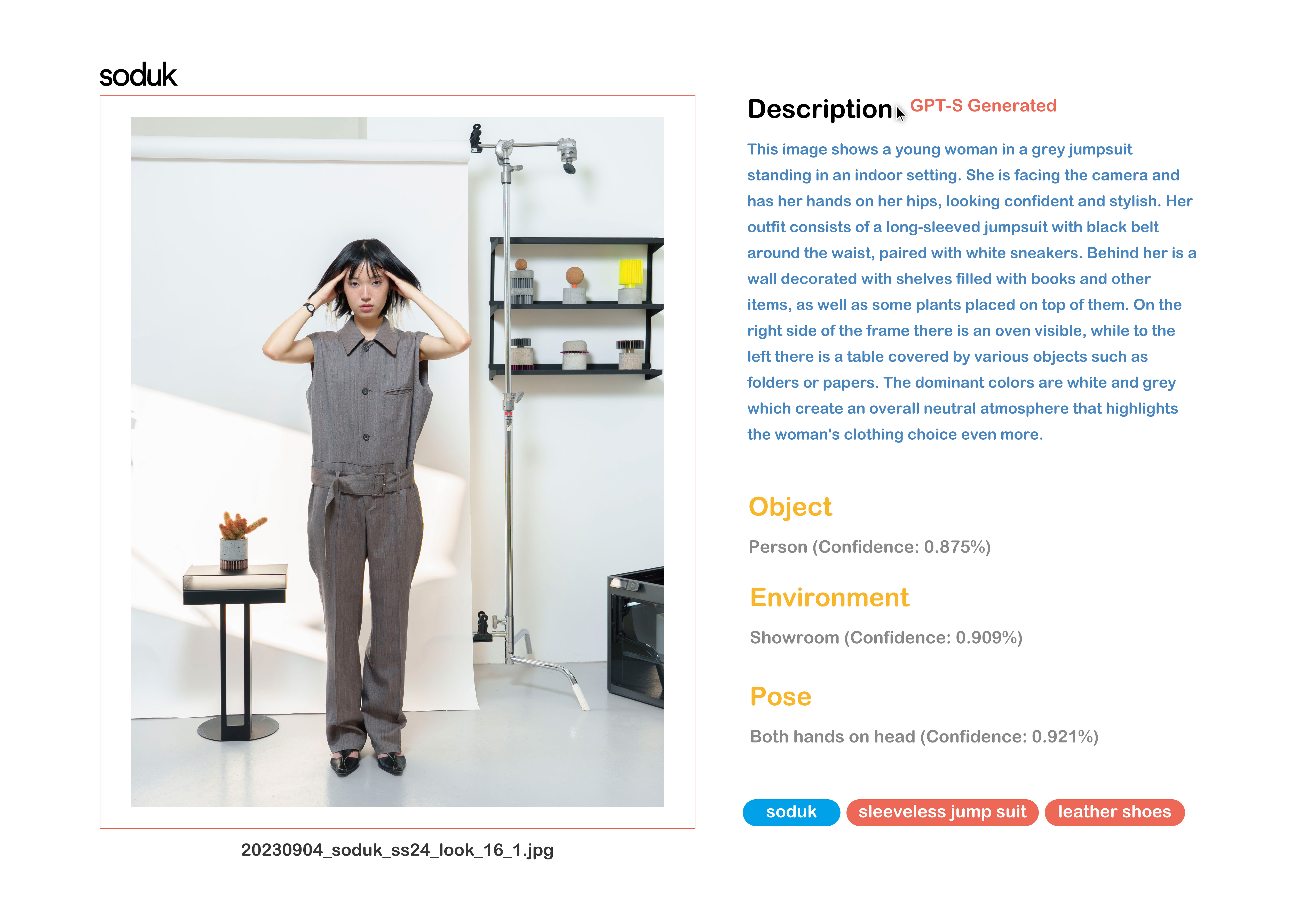

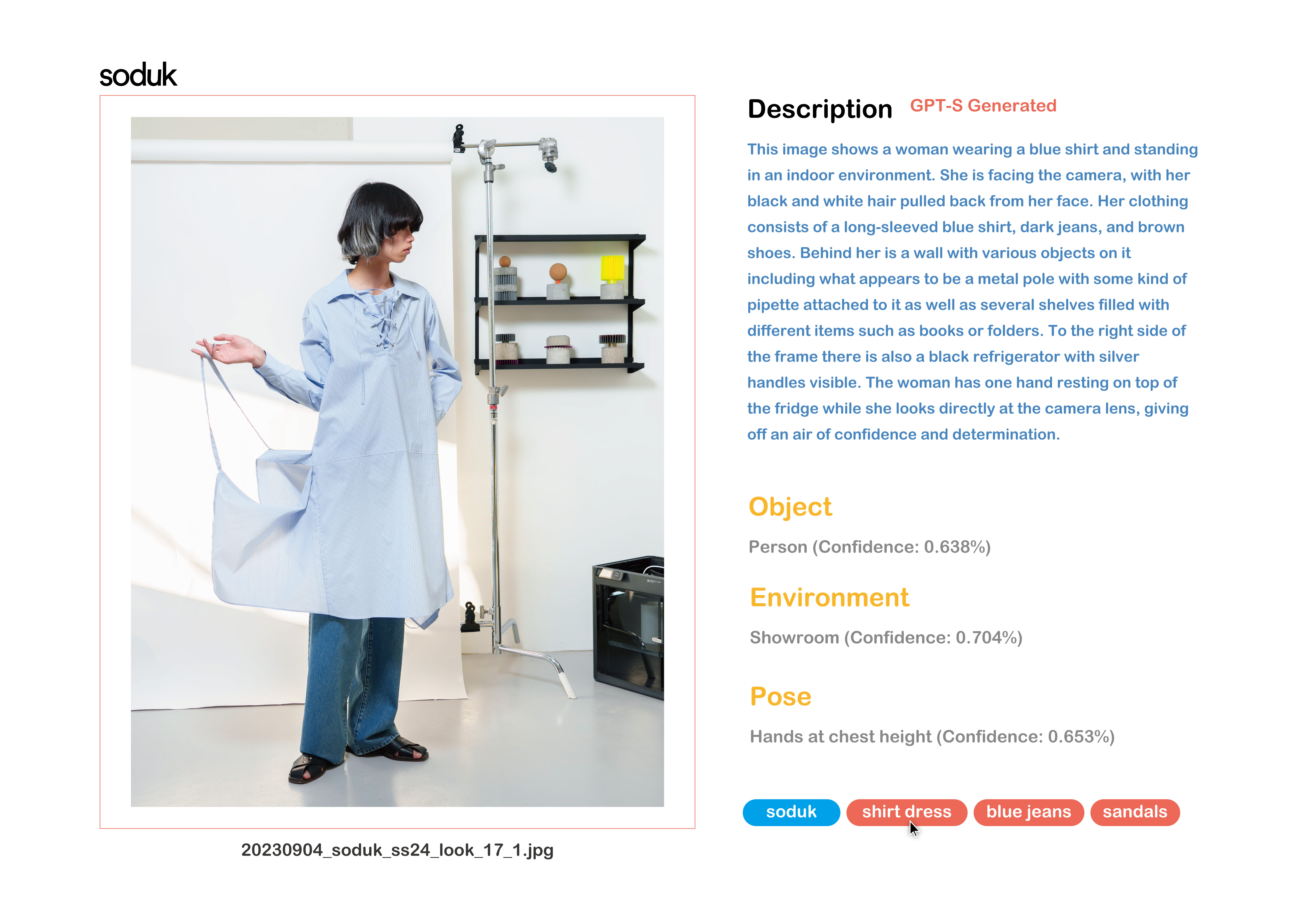

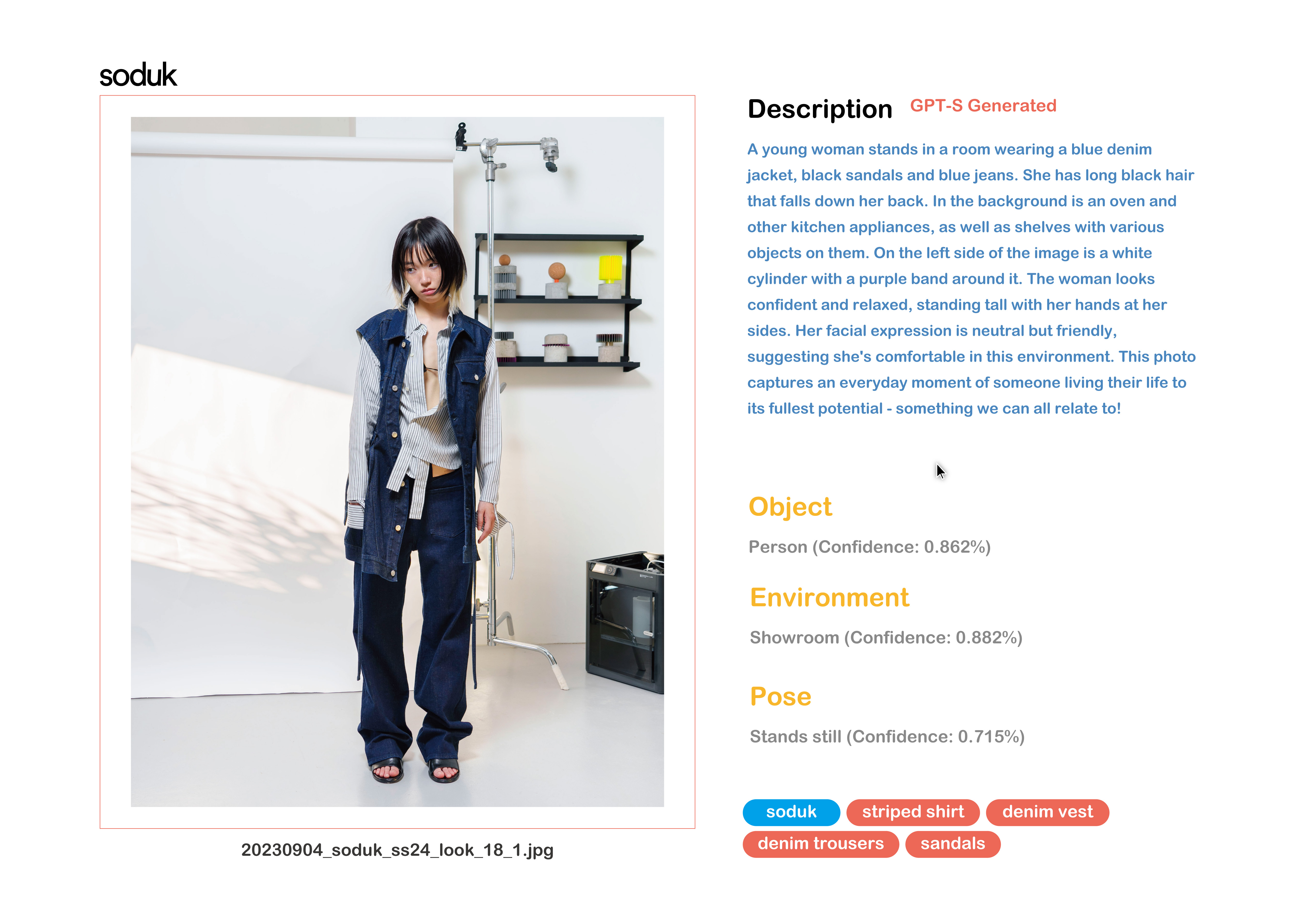

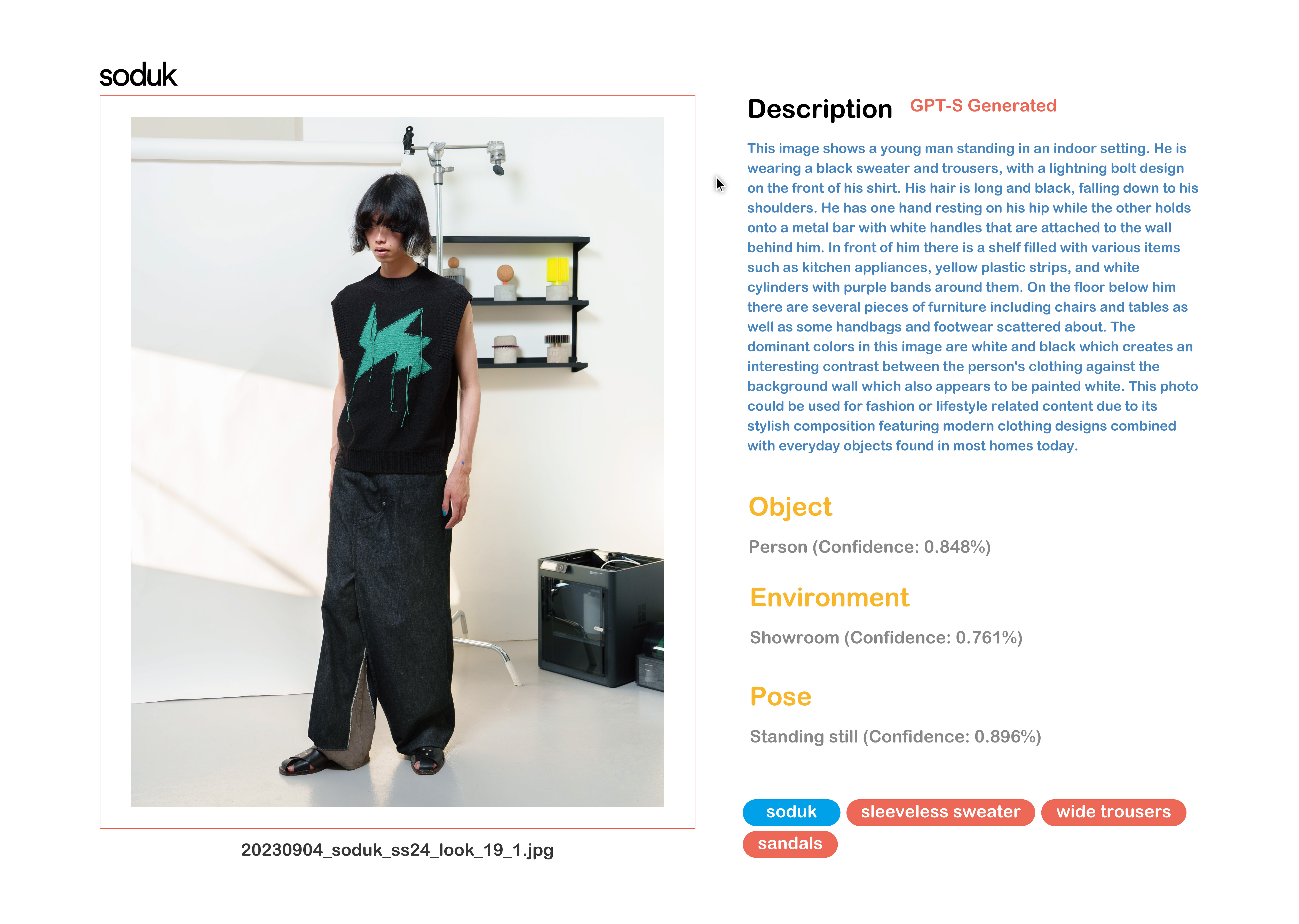

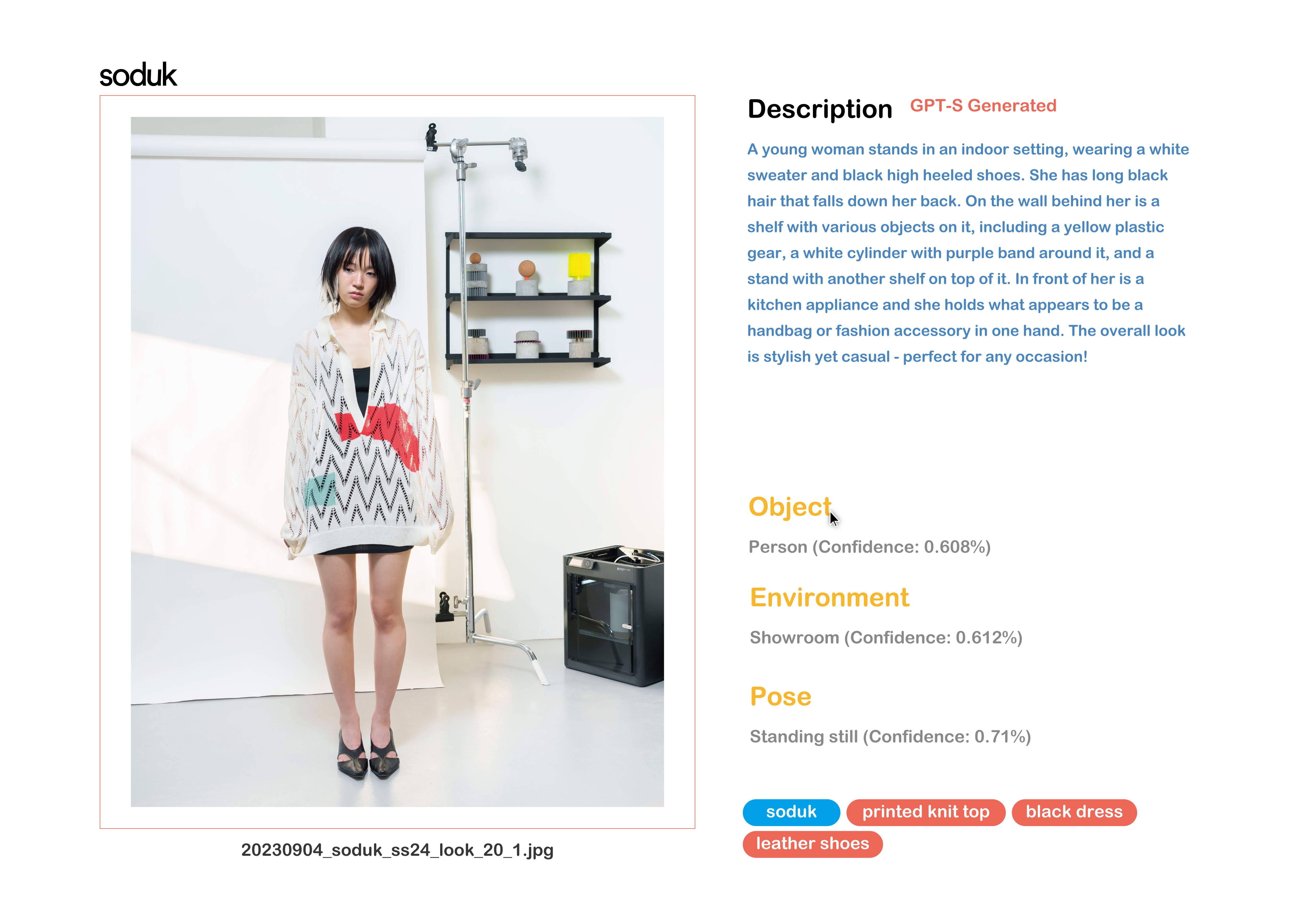

今回のルックを作るにあたって、ChatGPT を使用して、モデルたちの写真の中の状況を彼らの人工知能を用いて書き起こしてもらった。

そして初めて男性のモデルを含めた3人のモデルにお願いしてルックを作った。同じくしてショートムービーを撮った。

人工知能を用いてキャプチャーされた出来事や情景を書き起こした文章は、写真によって男性が女性と描かれたり、ロングヘアーがショートヘアーとして描かれたりした。

つまり、彼らからしたら、わたしたちの生活は切り取られる瞬間で、いかようにも書き換え可能、そしてその認識に差異があるということだ。

それは必ずしもネガティブなことだけでなく、わたしたちもある種の決められた価値や基準を常に念頭に置きすぎていて、自然と情報だけをキャッチして知覚する、感じる、ということを意識しないと忘れているのではないかと思ったからだ。

ああ、誰もわかってくれない、自分がマイノリティーだ、と感じる瞬間というのは、誰の身にも降りかかることでそれ自体を悲しむつもりはあまりないが、ただ、そう いったときに、思い込みや刷り込みのまだ少ない、学習する前の AI ほど自由な存在はいないのかもしれない。それはわたしたちが学習を始める前の「こども」のときのような感覚に近いのかもしれない。

これらの洋服を作っていた時、性に関することや自分の見た目や社会からの目、ある意味自分が自分や他者をどうカテゴライズしているかということを考えていて、洋服というものそれ自身についても誰が着るのか、いつ着るのか、どういう人に向けているのか、そういう当たり前なことそれ自体へも疑問を持つようになった。

服というよりもそれは着る人へフォーカスしたいといつものことながら思った。

soduk という服を着る人に対して性別も年齢も国籍も何か境界になるようなものをわたしたちは持たないし、服を手に取ってもらえたその時からそれらはわたしたちの手を離れる。でもその手を離すその時までに、自分たちのできる限りのパフォーマンスで服を手渡したい。

人が誰かを好きになる、その「誰か」ということを規定するのは決して他者に委ねてはならないし、その対象が何であれ祝福され得るべきとても大切な瞬間だと思う。

それは同じく、何を着たい、それを着てどこへ出かけたい、と前進することを祝福することのような気がする。